CentOS Linux release 7.6.1810

CentOS Linux release 7.6.1810 + kernel 4.4.169 に更新してみたテスト。

特に問題はなかったけど、恒例の dovecot が立ち上がらない。ここ参考にして 15-mailboxes.conf を rename で対処。

お布団トップ

お布団トップパソコンとして、AMD E350ベースのマシンをずーっと使っていた...AMAZON の購入履歴見ると 2011年4月に発注してますね...のですが、さすがに古くなってきたので、さっくりと中身を入れ替えました。

お布団トップパソコンとして、AMD E350ベースのマシンをずーっと使っていた...AMAZON の購入履歴見ると 2011年4月に発注してますね...のですが、さすがに古くなってきたので、さっくりと中身を入れ替えました。

- ASUS STRIX B250I GAMING

- Core i3-7100T

- M.2 2280 250GB WD Blue WDS250G1B0B

- Crucial DDR4 4GB x 2

まあ VineLinux を動かすにはちょっととんがった最新コンポーネントかとは思います、自分でも。

結局、入れ替え前後にやったことは、

- kernel 4.12.y の最新版、linux-firmwareの最新版を準備

- 動的周波数可変で intel pstate が使われてしまうので、intel_pstate=disable を kernel boot param に追加。acpi-cpufreq を使う。

- /boot と / を SSD に割り当て。/home、/var はいままでどおりHDDに。/tmp は tmpfs 化。

- マザー上に USB 2.x のピン端子が無くて、USB 2.0 接続のカードリーダが繋げない... USB 3.0接続のカードリーダを追加発注(笑

intel pstate で周波数可変したかったんですが、動的に周波数変わってくれないので、いままで通り acpi-cpufreq で使っています。

マザー内蔵の Wireless と BT も動いているようです。ath10k で認識されています。Wireless のほうは接続RATE が 1Mbps としか出なくて??と思いましたが、実行速度測ってみると 60Mbpsくらい出ていますので表示が間違っているようです。まあ、普段は e1000e で有線接続ですが。

まあ 6年前のマシンと比べてはいかんのでしょうが、クソ早いです。特に HDD -> SSD の切り替え作業をしたときに感じました。やっぱ速さは魅力ですね...3日で慣れるけど(w

intel e1000e 3.3.5.3 を kernel 4.12.y で

intel e1000e 3.3.5.3 を kernel 4.12.y で使おうとしたら、build が通りません。

だれか困ってるだろう...と google してみても特に情報無し...だれも困ってないのかな。まあ、ぶっちゃけ私も kernel builtin の e1000e で問題無いのですが(笑

しょうがないので落ち方を調べてみると、kernel version 間の差異を吸収する kcompat.* が 4.12.y に(たぶん 4.11.y にも)対応していないようです。

というわけで、パッチ。

linux-4.11_e1000e_3.3.5.3_buildfix.patch

無保証です。4.12では動いていますが、4.11では未確認です。

よろしければお使いください。

(2017/10/07追記)

3.3.6 がリリースされ、そちらを使えば build は通ると思われます。

しかし、kernel 本体の MTU 可能設定範囲の通知アルゴリズムの変更に対応してないので MTU=9000 とかして使えないと思われます。

kernel 4.12/13 を使ってるなら kernel bullet in の driver がオススメ。

movable type 6.3.2

いい加減、5.xx は危なくなってきたと思われるので、6.3.2に更新してみたテスト。アップデートの仕方は公式ドキュメントどおりで問題なし。

いい加減、5.xx は危なくなってきたと思われるので、6.3.2に更新してみたテスト。アップデートの仕方は公式ドキュメントどおりで問題なし。

ついでにテーマを mt.Vicuna HTML5 に替えて見ました。テーマ作成多謝です。

写真は某所で釣ったタイバラ。

CentOS7.3に移行してみたテスト

apache 2.2.31 + openssl 1.0.1s

apache 2.2.31 + openssl 1.0.1s で動くかテスト。

このごろ openssl が連発でアレだなぁ。

apache 2.2.31

apache 2.2.31 が出たので更新してみるテスト。

こっちは...

・クソ熱くて死にそう

・処方してもらった睡眠導入剤ががっつり効くのでなんか怖い

・サンシェード付けてたら脚立から転落して腰強打、ヘルメットは神

・釧路に熱波から逃避の予定

という感じでなんやら生きてます(笑

apache 2.2.29

apache 2.2.29 に更新したので書き込んでみるテスト。

って、新年一発目がこれ? あけましておめでとうございます。1更新/2ヶ月くらいな頻度ですが、よろしくお願いします。

apache 2.2.27

MySQL 5.1.72

movable type 5.x に更新

movable type 5.161 に更新してみたので、画像の upload、新規記事の投稿をしてみるテスト。当然ながら、本文と画像は...(以下省略)

movable type 5.161 に更新してみたので、画像の upload、新規記事の投稿をしてみるテスト。当然ながら、本文と画像は...(以下省略)

で、このバグ、5.161 でも相変わらず発生してますので、対応が必要のようです。5.14 の patch がそのまま使える(js のコードを確認)ので、当てる必要があるようです。

MySQL

apache 更新

apache/kernel 更新

Wifi AP 更新

次世代 Wifi 規格の 11ac の記事をぼーっと読んでたら、うちの Access Point の更新をしたくなりました。

次世代 Wifi 規格の 11ac の記事をぼーっと読んでたら、うちの Access Point の更新をしたくなりました。

いまどき 11g は無いんじゃね、とか、今後うちのサーバ機のハード更新を考えると PCI Bus がいつまであるか分からんから PCI-Ex 化は必要だよね、とか、2.4G 帯は混み混みだから 5G 帯移行は流れだよね、とかいろいろ理由は後付けで(笑)ありますが、まあ、思いつきです。

出来合いの AP を買う気は毛頭ないので、WiFi NIC の物色から...。まあデスクトップ用というか PCI-Ex 用のモノはなかなか無くて、intel のコレか GigaByte のコレか。

まあ、どっちも Mini PCI-Ex Card + PCI-Ex 変換ボード の組み合わせだけど。

で、linux driver の AP mode 対応具合を調べたところ、ath9k 使う GigaByte のが安牌だろう、ということでさっくり注文。

こっからが長かった(w

まず ath9k のページ見ると、GC-WB300D の AR9462 は kernel >= 3.2 と書いてあるので、サーバ機 kokone の Vine 6.1 の kernel 更新。

これは d-san の作られた kernel 3.4.x package があったのでそれをベースに patch いくつか追加して作成。感謝です>d-san。

で、テスト号機に GC-WB300D を突っ込んで kernel 3.4.x で動かしてみるものの...激安定しない。繋がらない、繋がっても packet 落としまくる...で使い物にならず。

こんなこともあるよね...とここから、daily snapshot(今回は20130315 を使用)を落としてきて build ...落ちるし。

結局、drm 周りの更新のドライバで build error 吐いてるので、video driver 周りは build 対象から外す patch 突っ込んで build しました。

20130315 版の compat-wireless package を作って入れたところ、接続自体は安定して出来るように。数日放っておいても落ちたりすることも無く使えます。

次は hostapd。

元々 hostapd は 0.7.3 あたりで運用してたのですが、11n の運用には更新した方がよさげだったので、1.1 に更新。これは VinePlus に package があるのでありがたく使います。

hostapd 1.1 に更新して hostapd restart すると...

random: Only 16/20 bytes of strong random data available from /dev/random

random: Not enough entropy pool available for secure operations

と文句を言われる... /dev/random のエントロピーが十分で無くて hostapd が初期化出来ないよ、と言われます。

むーーと困って Vine IRC で相談すると、d-san が速攻で haveged package 作成!神降臨!! 感謝です>d-san

さて...とりあえず 5G 帯の 11a のアクセスポイント化してみるか...と、hostapd.conf を修正して hostapd restart してみると... AP 化のコマンドを受け付けない。

散々 google して調べてみると、iw list して passive scanning, no IBSS と出るチャンネルは AP として設定出来ないらしい。で、11a のチャンネルは全チャンネル passive scanning, no IBSS に設定されとると...。

しょーがないので、さらに google して調べると ath9k に patch 突っ込まないとダメと。確かに source 読むと 11a のチャンネルは全チャンネル passive scanning, no IBSS に設定されとりますな。

まあ、各国の電波法の状況の OR を取るとこのようにせざるを得ないのは理解できます(w で、日本で使える ch は passive scanning, no IBSS を外す patch を作って適用したところ、問題なく AP 化のコマンドが通るようになりました。

さて 11a AP の動作確認してみるかと子機を...ここで重大な事に気づきました。

うちの client (Nexus7, スマホ2台、ノートPC)は全て 11a 未対応じゃん(激笑

自分の馬鹿さ加減を呪い笑いながら、11g + n の設定して、さっくりと終了です。

まあ、問題なく 11g + n の AP としては動いてます。

Nexus7 とスマホは 20M 帯域しか対応してないみたいで 65M 以上のスピードは出ませんが。11g でも 54M 出てたのであんまり変わらんというオチ付きで。

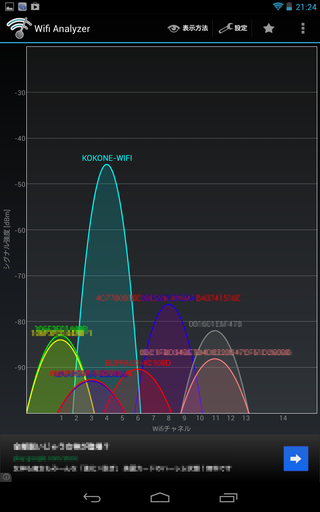

やっぱり 2.4G の帯域は混み混みで、調べるとうちのまわりは上の画像な感じです。1ch、8ch、11ch とか、かぶりまくりだけど大丈夫なんかしらん。

どっとはらい。

apache 2.2.24

CGI.pm 更新

Vine 6.1 on kokone

お家サーバを Vine 6.1 に更新中です。

先週、秋葉原で Seagate Constellation ES 500G を買ってきた...初めてエンプラ用 HDD なんか買ったよ...ので、ようやくお家サーバの中身を Vine 5.2 から Vine 6.1 に入れ替えです。正確には Vine 6.1 はまだ正式リリースされてないけど、まぁ もうそう変わらないだろうと判断して Go !!

先週、秋葉原で Seagate Constellation ES 500G を買ってきた...初めてエンプラ用 HDD なんか買ったよ...ので、ようやくお家サーバの中身を Vine 5.2 から Vine 6.1 に入れ替えです。正確には Vine 6.1 はまだ正式リリースされてないけど、まぁ もうそう変わらないだろうと判断して Go !!

ついでに、ヤフオクで Get した DDR2-667 512M ECC x2 も突っ込みました。いままで予備メモリが無い状態でサーバ運用してたので...これでメモリぶち壊れても安心です。

サーバの置いてあるところは暑くて(サーバの置く環境じゃない、ってツッコミはダメ)涼しいときじゃないといじくる気にならんとです。奇跡的に今週末は涼しいので、やる気になってます(笑

ppp

iptables / ip masq

dhpcd / named

postfix / dovecot

hostapd

くらいまで復旧・移行できてます。んで、今回から、

spamassassin

squid

は運用中止の方向で作業中です。あとは apache まわりと samba まわりが残ってますが、のこりは、まーぼちぼちですね。

んでもって、しばらく放置してた MT を最新版(5.x)に更新しようかと思ったんですが、5.x は SQLite のサポートが落ちたんですね... orz...

しょうがないので 4.38 OpenSource 版に入れ替えてお茶濁し。超久々に MT の入れ替えしたんで手順すっかり忘れてます。

ひさしぶりに intel 入ってる

問答無用でマシン新調しました。

ある日帰宅して2階に上がってみると、異臭がする...なんか電解コンデンサが破裂した例の臭いがします。つっても、例の臭いってもわかる人って少なそうな気がしますが。

ある日帰宅して2階に上がってみると、異臭がする...なんか電解コンデンサが破裂した例の臭いがします。つっても、例の臭いってもわかる人って少なそうな気がしますが。

で、異臭の発生源を探すと枕元パソコンの Acer AP1000 が発生源の模様。蓋開けて分解してみると chipset の横にある電解コンが見事に吹き上げ。「あ〜またコンデンサ交換すっかぁ」とじっくりボードを眺めてると、周辺の IC が焼損してる...ダメだこりゃ。

復旧はあきらめ...ありがとう AP1000 小さくていいマシンだったよ...代替品を探すことに。

数年前より、Mini-ITX の選択肢が格段に増えてるので、独自コンポーネント使ったベアボーンは捨てて、標準構成品で探すことに。

で、次の週末の土曜日。半日、秋葉原をうろついて、D525+ION2 にするか 880G+AthlonII にするか散々迷った挙句、結局は H55+Core i3 540 を買っていたという謎な結論に(笑)

結局買ったのは、

・intel Core i3-540

・J&W H55-HD(R)

・KEIAN KT-ITX01(150W 電源付き)

・DDR3 1333 4Gx2 2set

という内容。

で、帰宅してちょいと調べると...げげん、Vine 5.2 の intel driver は Core i3 の内蔵グラフィックに対応してないじゃん。しかも鈴木さんが散々苦労したあと諦めた経緯が。やはり衝動買いはいかんな。

組んでみると...むぅ、安物ケースはいかんね。Mini-ITX はマザーを4箇所ネジ止めするんですが、そのうち2箇所しかマトモにネジが止まらない。

とりあえず、今日はここまで...続く。

Wireless LAN AP

まーた、ラシャが逃亡しましたですよ?

今度は3時間で自分から帰ってきましたが。前回帰ってきた勝手口のドアを網戸にしておいたら「にゃーん」(開けてぇ!)とな。マジで逃亡防止のため玄関の2重ドア化を検討開始。

今度は3時間で自分から帰ってきましたが。前回帰ってきた勝手口のドアを網戸にしておいたら「にゃーん」(開けてぇ!)とな。マジで逃亡防止のため玄関の2重ドア化を検討開始。

閑話休題。

Wireless LAN のアクセスポイントを作ってみました。メインの目的は DS 用だったりしますが(を

24H 電源が入っている linux box 持っているとアクセスポイントを構築するにはいくつか手段がありまして、選択肢は、

- 既製品を買ってきて linux box に繋ぐ

- PC Card + PCI/PC Card アダプタ使って、hostapd で

- PCI Wireless NIC 使って hostapd で

- USB Wireless NIC 使って master mode 持ってるドライバで

くらいあります。

まぁ結局、近所の EXPC DC で Planex GW-US54GXS が特売されてたので衝動買い。

こいつの chip は zd1211b です。zd1211b 用の linux driver は複数あって、master mode をサポートしているのは Vendor Driver と呼ばれてるやつです。Vine Linux だと apt 一発で入ります。

ただ、ちょっと癖があって、

- ifconfig ethx up してやらないと wireless extention が有効にならないっぽい

- なので、いきなり iwconfig ethx hogehoge とやっても無効になる

つーわけで通常の ifcfg-ethx に設定書くだけではダメっぽいです。

とりあえず rc.local から設定スクリプト呼んで逃げてます(^^;

とりあえず問題なく動き出したので、設置。

近所の 100均で木製の台(元はティーカップぶら下げるやつだったはず)を買ってきて、USB 延長ケーブルをインシュロックタイで縛り付けて完成。この微妙さが、なんともいえん感じ。

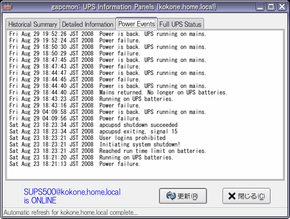

UPS つけました

UPS つけました。

うちで停電食らうと致命的なのは3つ。

うちで停電食らうと致命的なのは3つ。

kokoneちゃん(この blog が置いてあるサーバ)と、Flet's光の OE変換器と光電話のルータです。kokoneちゃんはディスクが逝かない限りは落ちても大丈夫なのですが、問題は光電話...落ちると復帰するのに下手すると1時間くらいかかります。なんか再コネクションに異様に時間がかかるっす。

つーわけで、UPS ツッコミました。

いろいろ作戦を考えたんですが、結局、ヤフオクの中古 APC Smart-UPS 500 と秋月のバッテリの組合せで。kokoneちゃんと繋ぐには Smart Cable が必要なのですが、これはごにょごにょしてるうちに手に入ってしまいました(^^; いや、結線はわかってるので自作するつもりで秋月から 9pin D-Sub のコネクタは買ってたんですが。

結局 UPS は 2500円(送料込)で落札、バッテリは 3700円+送料でした。安っ。

バッテリ交換のついでに、フロントパネルに通気孔を 8mm のドリルでびしびしあけて、側面に 8cm ファンをネジ止め。うちのサーバの設置場所は 25℃キープとかいうやさしい環境じゃないので強制空冷必須です。UPS 内部の温度モニタで 47℃→33℃まで下がりましたから結構効いてる感じです。

制御ソフトは定番の apcupsd で。

ここに Vine 向けの rpm package があります(KONNO さんありがとう)ので、Vine 4.2 で rebuild して install。conf をちょこちょこと設定して問題なく動いてます。

APC のだと楽チン(^^;

で、金曜にバシバシ瞬停くらってますが、UPS はいい仕事をしてくれてたようです...ワシは東海道新幹線が止まって小田原駅に止まった車内で缶詰だったけどな...うぐぅ。

HA06

あ~ GW が終わってしまったよ。

780G というか SB700 を積んだマザーを狙ってたんですが、某巨大掲示板とか眺めてたら思わず勢いで JETWAY HA06 をポチッとなしてしまいました。1万ちょっと。

780G というか SB700 を積んだマザーを狙ってたんですが、某巨大掲示板とか眺めてたら思わず勢いで JETWAY HA06 をポチッとなしてしまいました。1万ちょっと。

HA06+Athlon64x2 5000 で Linux 機を組んで、余った M2A-VM + Sempron 3400 で Windows 機を upgrade するという、いつものドミノ増設作戦。

で、HA06 が届いて(なぜか 2G x 2 DDR2-800 も一緒に)組んでみたんですが...Linux で起動すると、かなりな頻度で 2nd core を検出できず single core で立ち上がってきます。2.6.16.36 でも 2.6.25 でも現象変わらず。

google してみると、数件同じような現象で困ってる人を見つけて、redhat の中の人が 2nd core を認識する部分の待ち時間を延ばす patch を提案してました。

その patch を突っ込んでみたのですが、効果無し...。

google で見つけた、直った事例も「BIOS の update したよ」ばかり。

しょーがないので、JETWAY にちょーつたない英語でメール。

はっきり言って、返事は期待してなかったのですが、一応お返事いただけました。で、その返事の内容は「RHEL4 で動いてるよ」という内容だけ。

おいおい、RHEL4 って 2.6.9 あたりじゃんかよ...そんな古いので動いてるって言われてもナァ...「FC8 あたりでチェックしてみてよ」と返事は返しましたが、その後音沙汰無し。

まさか core を1つ認識できないという地雷を踏むとは思いませんでした。

singel core で動かしても意味無いので、M2A-VM + Athlon64x2 5000 に Linux 機を戻して、HA06 + Sempron 3400 で Windows 機を upgrade するという、作戦に変更...あーあ。

この頃お気に入りの場所(棚の上)のクッションから下をのぞき込むラシャ...黒猫だなぁ(を

packageing week

VineSeed の package をがりがり作ってます。

perl-HTML-tagset...こないだまで perl-HTML-target と思っていた...のような小物から postfix のような大物まで。

perl-HTML-tagset...こないだまで perl-HTML-target と思っていた...のような小物から postfix のような大物まで。

postfix はだれかえらい人がやるだろうなぁ...とずっと思ってたんですが、更新される雰囲気がないので手を挙げてみました。

Vine 的には 2.4.x 系だろう...と、2.4.7 を packaging してみたのですが、思ったよりもすんなりと。Mandriva さまさまという話もありますが(^^;

とりあえず TestPkg に放り込んで様子見です。

予想以上に苦労したのが ImageMagick !

so name は変わってるは、devel package の include file を置く場所ががしがし変わってるはで、手間食いました。

で、頑張って 6.3.9-10 を packaging したらその数日後には 6.4.0 が出てる罠...激しくシテオクです。

ImageMagick はバージョン間で必要のない... if 文の書き方とか...変更が入ってるのも特徴で、バージョン間で patch が reject される確立も高いんだよな。

security fix するときも苦労することが多いです。ロジックは同じなのに括弧の位置が違うとか改行が多いとかで reject 食らうと泣きたくなります。

写真はくつろぎせんちゃん...D70 のダイナミックレンジの限界に挑戦してるようなシチュエーションです。

Vine BTS

ハラダさんが Vine BTS の整理にとりかかる、とのことなので main package で update を出さざるをえないものに少しご協力をしようと着手してみる。

ハラダさんが Vine BTS の整理にとりかかる、とのことなので main package で update を出さざるをえないものに少しご協力をしようと着手してみる。

とりあえず、対象となるものは、

413 mouseconfig

500 openldap

505 xinitrc

509 desktop

くらいかな... openldap は早くも挫折しそうなんですが(^^;

しかしこの手の BTS って、他の Distributor はどのように運用してるんでしょうね。マンパワーがたっぷりあれば滞留したりしないモンなんでしょうか?

今日の写真はラシャ。

やっぱ黒猫の写真は難しい...背景の白飛びと猫本体の黒潰れとの戦い。かといって妙に猫本体に階調を出すと黒猫っぽく見えないというジレンマ。

perl modules

movable type 用にげしげしと作成した perl module を VinePlus / VineSeed に put しました。

movable type 用にげしげしと作成した perl module を VinePlus / VineSeed に put しました。

これで apt-get 一発で movable type 用の perl module は option module も含めて導入できるハズです...。

で、mt-check.cgi の出力を眺めてて気がついたのですが、MT が認識している Image::Size の version が合わない。(displayed : 2.93, installed : 3.1.1)

いろいろ探っていると...げげん cgi-bin/MT/extlib に Image::Size 持ってるやんか。あんなに苦労して入れたのはなんだったの?

ちょっとシテオクです。

ついでに tcl の security fix package と lftp と dovecot の new upstream release 版を put。

dovecot の drac module が起動時にエラーを出すのに気付いてしまったので、要調査です。こんなエラー。

^AEDRAC: net_ip2addr() failed: Operation not permitted

実動作には影響無し。

昨晩せんちゃんの写真を撮るのに失敗したので、過去のライブラリから。

微妙に後ピン。