木粉粘土で浮き作り その7

次はトップを付ける部分を加工します。成形工程でドリルチャックが咥えた部分の編み棒を、パイプトップだったらトップの内径に、ムクトップだったらムクトップの元径にまで細くしていく作業になります。

写真の例では、元径 1mmのムクトップを使うウキですので、直径 2mmの編み棒を直径 1mmになるまで削っています。

まずは、編み棒のはみ出し部分を 7mm〜10mm 残して切断します。

残した部分がトップと接続される部分になります。

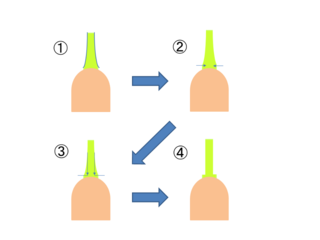

切断後、デザインナイフを使って鉛筆削りの要領で編み棒を削り細くしていきます。下の図解の工程1になります。

この時の注意は編み棒の中心線と削って細くした部分の中心がずれないように均等に削ってください。ずれるとトップを付けたときに段差が出来てすごくみっともないです。(って、写真見直すと、ちょっとずれてるなぁ...)編み棒は竹の材質で柔らかいところと固いところがあります。ずれないように均等になるように意識して作業を進めないと、柔らかい部分を削り過ぎてしまいます。

「あとちょっとで先端がトップに入る」というところまできたら、紙やすり 120番で編み棒をはさみクルクル回すと丸く綺麗に仕上がります。

次にデザインナイフを使って、根元部分に一周切れ目を入れます。図解の工程2です。これも切りすぎるといままでの苦労が台なしですので、少しずつ切れ目を入れます。

次に上から切れ目に向かってナイフを降ろし、編み棒を細くします。図解の工程3です。この工程2,3を繰り返し、少しずつ根元部分を細くしていきます。

これも同じく「あとちょっとで根本までトップに入る」というところまできたら、紙やすりでクルクル仕上げてください。

図解では一発で仕上げているように書いていますが、少しずつ削るのがコツです。

一気に削ろうとして削り過ぎたり、ウキそのものを割ってしまったりすると、ホントにいままで苦労がパーになります。

この工程だけは、ちょっとだけ器用さが必要かと...慣れれば簡単なので、キッチンに落ちている焼き鳥用の竹串で削る練習をしてみるのもいいかと思います。

木粉粘土で浮き作り その6

成形直後の写真がなくてすいません。デジカメの AEと AWBに騙されてマトモな写真がないのです。

成形直後の写真がなくてすいません。デジカメの AEと AWBに騙されてマトモな写真がないのです。

整形後、もしヒビ割れなどがあったら、削り工程で取っておいた削りカス粉末にお湯を数滴垂らし柔らかめの補修材を作って埋め込んでやります。

まあ、少々のヒビなら無視してニスをぶち込んでやれば固まりますし、あまりにも大きな空洞ができているようであれば最初からやり直したほうがいいです。埋め込んだ部分が出っぱっているようであれば、補修材の乾燥後、120番のサンドペーパーで成形します。

さて、成形、仕上げ研磨が終わったら下塗りです。ウキの防水性をきっちり確保するための大事な工程です。

下塗りにはアクリルニスを使います。準備編で紹介した「安い方」の水性ニスです。私は実際には家のフローリングを塗り直したときに使って余ってるフローリングワックスを使っています。ぶっちゃけ、ものはアクリルニスと同じです。

(高級品のフローリングワックスはウレタンニスと同じものがありますので注意してください、私のワックスは安モンです)

なぜ下塗りにはアクリルニスを使うかというと、次の色塗り工程でアクリル系塗料を使うためです。アクリルニスのほうが塗料の乗りがよく、むら無く塗れます。

調色皿にニスを出して、筆にどっぷりと付けて、木粉粘土に塗ります。「塗る」というより「粘土がニスを吸い込まなくなるまで吸い込ませる」という感覚で塗ってください。

「塗料は薄く塗り重ねましょう」とかの塗装の基本は頭からふっ飛ばしてニスがたれるくらいの勢いで吸い込ませてください。

吸い込ませ終わったら、粘土に水分が加わるので粘土がまた少しやわらかくなってしまいます。手で触れないようにして半日乾燥させます。

1回目の乾燥が終わったら2回目を塗ります。

今度は1回目の皮膜の上に塗るのでほとんど吸い込まないようになります。筆にニスをつけ過ぎないようにして薄く塗ってください。薄く塗るので15分もあれば乾きます。

2回目の塗りが乾いたら 400番のサンドペーパーでボディを磨きます。ペーパーで軽く軽く研ぐような感覚で磨きます。

この、塗り→磨きを合計3回繰り返して、しっかりとした、つるつるボディに仕上げます。

あ、竹足の部分にはアクリルニスは塗らなくても構いません。

木粉粘土で浮き作り その5

うーん、すずなちゃん、可愛いなぁ...。

うーん、すずなちゃん、可愛いなぁ...。

閑話休題。

いよいよウキの形に成形します。

で、ここでいきなり大型工具が出てきます。写真見て頂ければ分かるかと思いますが、卓上ボール盤です。まあ、今時分、卓上ボール盤は一家に一台ありますよね(ウソ

もちろん卓上ボール盤は穴を開ける工具ですが、これを無理やり縦方向の旋盤がわりに使います。ウキのトップが付く部分をドリルチャックに咥え、2mmの穴を開けた木切れ+クランプで下を保持してやって、旋盤代わりに使おうという作戦です。

使っている卓上ボール盤は近所のホームセンターで7000円くらいで売っていた最安のものですが、一旦使い出すと穴あけにはこれがないとやってられないくらい便利、かつ、精度よく穴があきます。ウキ3本作れば元が取れると考えて導入をオススメします。(うちはウキ作り出す以前から卓上ボール盤があった変な家なんですが...)

「オレはウキしか作らねぇ」という方は卓上木工旋盤もいいかもしれません。卓上木工旋盤だったらフカセウキも作れますし。(実は欲しい<自分)

粗成形が終わったウキを卓上ボール盤にセットし、回転スタートさせます。電動工具全般を使うときの注意点ですが、軍手などの手袋は厳禁です。素手ですと手を切るだけで済みますが、軍手などが巻き込まれるとヒドい怪我につながります。

回転しているウキにサンダーを接触させると、最初は「ざっ...ざっ...ざっ...」という途切れ途切れの研磨音がすると思います。また、手で持っているサンダーもブルブル震えると思います。これは真円が出ていないため、出っ張った部分だけにサンダーが接触しているためです。

頑張って「ざっ...ざっ...ざっ...」の状態を維持して...決して無理にサンダーを押し付けないでください...いると、そのうち、「ざーっ」という音に変わってきます。この状態が真円が出て円周全体に均等にサンダーが当たりだした音です。

頑張って全ての部分で「ざーっ」という音がするようになるまで、すなわち全ての部分で真円が出るまで削ります。この真円出しがこの本成形工程の8割くらいの時間を食いますので、根気よく削ってください。

粗成形で手を抜いているとこの真円出しにとても時間がかかります。

全ての部分で真円が出たらこっちのモンです。好きなウキの形に木粉粘土を削りましょう。真円が出た後はびっくりするくらい切削効率が上がります。みるみる削れていくので、途中で定規、ノギスなどを使って目標のサイズから削り過ぎないように定期的にチェックしましょう。

編み棒と粘土の着きが甘かったり、サンダーを押し付けすぎたりすると、編み棒と粘土が外れて編み棒が空回りしだすことがあります。その場合は、一旦編み棒を抜いて穴に木工用ボンドを注入、編み棒にも木工用ボンドを塗ってねじ込んで接着してやりましょう。半日乾燥させれば作業再開できます。

好みの形に仕上がったら、120番の紙やすりで全体がなめらかになるよう研磨して終了です。

木粉粘土で浮き作り その4

さて、もくねんさんが乾燥したら、粗成形をします。

さて、もくねんさんが乾燥したら、粗成形をします。

サンダーを使って、粘土のデコボコを削っていきます。もくねんさんはかなりカチカチに固まりますが、思ったより簡単に削れていくはずです。

この工程で、芯となる編み棒を中心として可能な限り真円に近い形になるまで成形することが大事です。ここで直径方向のデコボコ(楕円だったり多角形だったり、偏心していたり)が残っていると最終の成形工程で死ねます。

逆に長さ方向のデコボコ(ある場所が直径20mmで別の場所が直径24mmとか)は、成形工程であっという間に修正できますので、こだわらなくてかまいません。

とにかく真円、偏心無し、を目指してしゃこしゃこ削りましょう。

荒削りが終わった時点の写真が1枚目の写真です。

で、2枚目の写真のような削りカスが出てくるハズです。

この削りカスを適量(スプーン1杯分くらい?)とっておいてください。粘土に空洞があったりスが入ってしまった場合、これを使って補修します。

なんやかんや言って、大量・微粉末の削りカスが出ます。部屋を汚さないよう・ご家族からクレームこないよう、新聞紙敷くなり、外でやるなり...工夫して削りましょう。

満足できるまで削ったら、内部まで完全に乾燥させるため、再度3日間くらい放置・乾燥させます。

木粉粘土で浮き作り その3

さて、実際に作って行きましょう。

さて、実際に作って行きましょう。

先に言うと、ウキ作り全体の工期は2週間、工数は6時間くらいの作業になります。工期のほとんどが乾燥時間です。

まずは編み棒の頭(丸い毛糸留め)をカッターで切り落とします。切り落としたあと、編み棒にニスなどが塗られていたら(ダイソーのものには塗られています)120番の紙やすりで粘土を着ける部分のニスを落としておきます。落とし終わったら、接着性を良くするために粘土を漬ける部分を水に漬けておきます。

次は木粉粘土の準備です。

作りたいウキの特性に合わせて粘土を混ぜます。ここの写真で写っているウキの中でカンザシタイプ(左から2番目)は白っぽい色をしていますが、これは超浮力重視で「ふわっと軽い粘土」を混ぜ込んだために白っぽくなっています。右から3番目のヘラウキも浮力重視で作ったので「ダイソー木粉粘土」が多めブレンドです。それ以外は、もくねんさん:ダイソー 8:2 くらいのブレンド比のものです。

色が均一になるまで、よーくねりねりしてください。

混ぜ終わったら、粘土を編み棒にくっつけて行きます。

端的にいうと「焼き鳥の竹串に鳥のつくねを付ける作業」そのものです(笑

写真のとおり、ウキの上側(トップが付く方)は 2cmくらい編み棒を出しておいてください。その後の加工でクランプする部分になります。

(2017/04/21追記:もっと簡単、確実なやり方)

注意点は3つ。

- 内部に空洞が出来ないようにきっちり練り付ける。

- ここで付けた粘土の長さが、そのままウキのボディ長になる(特に後からボディ長は伸ばせない)ので注意する。

- 粘土の端(写真2枚目参照)は編み棒と粘土の間に隙間がすぐ出来るのできっちり密着させる。

この手の粘土の粘結材は PVA でかなり温度に敏感です。

気温が低い時に作業すると...大概この手のDIYは釣行に行けない冬場が多いものだ...粘土が言う事を聞いてくれないことがままあります。

その場合は、粘土をラップできっちりくるんで、電子レンジの最弱出力で5秒ずつ様子を見ながら加熱してみましょう(加熱しすぎによる発火・発煙事故には注意!!)。ほんのり温めるだけでかなり作業性がよくなります。

1枚目の写真を見てもらえばわかりますが、この工程では「かっこ良くつけよう」とか「できるだけ真円に」とか「削るの大変そうだから粘土はケチろう」の配慮は不要です。

とにかく、空洞が出来ないこと、粘土の端を編み棒に密着させることに全力を注いでください。

ぶっちゃけ、私、この工程が一番苦手です(笑

付け終わったら、そのまま1週間乾燥させてください。

思った以上にもくねんさんは乾燥が遅いです。

木粉粘土で浮き作り その2

なにはなくても始まらないのが、木粉粘土。amazon するといろいろな種類が出ているようですが、おいらは「もくねんさん」と「ダイソー木粉粘土」を使っています。練ってみるとわかりますが、素材としてはもくねんさんはちょっと扱いにくいところがあって、それをカバーするためにダイソー木粉粘土をブレンドしています。ダイソー木粉には繊維質が入っていてまとまりがよくなります。もくねんさん:ダイソー 8:2くらいの比率でしょうか。

じゃあ「ダイソー木粉だけでいいじゃん」という話もありますが、ダイソー木粉だけだと比重が軽すぎて浮力が付き過ぎるのです。強度も足りません。逆に「小さくてもがっつりオモリを背負えるウキ」を作りたい場合はダイソー木粉の比率を増やします。

さらに浮力を得たい場合はダイソーの「ふんわり軽い粘土」を入れるといいです。強度は落ちますが。こうして素材の浮力調整の自由度が高いのが、粘土素材の面白いところです。

「パジコ ウッドフォルモ」も有名ですが使ったこと無いです。もくねんさんが無くなったら使ってみようと思っています。

(2017/03/21追記:使ってみました)

加工の時の芯材、兼、ウキ足は、ダイソーの編み棒0号(2mm)を使用しています。結構曲がっているものも商品棚にならんでいるのでよーくチェックして真っ直ぐなものを選んでください。

(2018/04/22追記:どうもこの編み棒はディスコンになった模様)

同じダイソーで直径 2mmの竹ひごが 30本?くらい入ったのが 100円で売っていますが、これも結構曲がっていて、歩留まり・選別の手間を考えると編み棒買うのとあまり C/P は変わらないです。

ウキのトップは市販品を買っています。パイプトップ、ムクトップ、作りたいのを選んでください。最初は元径 1.5mm、内径 1.2mm くらいのパイプトップがが作りやすいと思います。当然ですが細いほうが作業が難しくなります。ムクトップの場合は、ムクトップの元径と内径が等しいパイプを別途買っておいてください。

接着剤はこれもダイソーのエポキシを使っています。ウキ作りでは瞬間接着剤使う人が多いのですが、瞬間接着剤は耐水性が不安なのとワークタイムが短すぎて使いにくいと思います。

次は工具。

無いとやってられないのがデザインナイフ。OLFA でも NTカッターでも構いませんが必須です。おいらは昔から OLFA派です(笑。写真に大きなカッターも写ってますがぶっちゃけデザインナイフあれば、大カッターは不要です。

次に必須なのは紙やすりです。120〜150番と400番が必要です。ダイソーにあるパック品で十分です。可能であれば、1000-1200番の耐水ペーパーがあるとベターです。

同じ削り工具として、タジマのサンダーを使っています。小さいのが SA-20型、大きいのが SA-50型です。ともに中目。無い場合は適当な板切れに 60番の紙やすりを貼りつけたものでも代用できると思いますが、多分、作業効率が激悪化します。

工具か材料...材料な気がするな...迷うのですが、最後は塗料です。

水性の「ウレタンニス」と「アクリルニス」(こちらは写真に写っていないです)を使います。ホームセンターなどに行くと同じ木工用水性ニスでも価格帯が違うのが2シリーズならんでいると思いますが、高い方が「ウレタンニス」です。ラベルをよく見て選んでください。

あと「つや消し」を選んでください。保護皮膜用ですので、光沢は邪魔です。

もちろん(これも写真にないですが)筆も必要です。模型コーナーに行くと「プラモ塗装初心者セット」みたいな、調色皿、幅5mmくらいの平筆がセットになったのが売っていますので、それが安直です。

ここで出てこない工具とかちまちま出てきますが、各工程で説明したいと思います。

木粉粘土で浮き作り その1

一昨年の秋から釣りを再開...とは言ってもガキの頃以来だから再開という表現が正しいのかどうかわかりませんが...しまして、結構ハマってます。

一昨年の秋から釣りを再開...とは言ってもガキの頃以来だから再開という表現が正しいのかどうかわかりませんが...しまして、結構ハマってます。

で、釣りとなれば必要になるのはウキ。特にフナ系を狙うのであればやっぱりヘラウキが使いやすいです。ただ、釣具屋に行けばわかりますが、ヘラウキは目的別に特化しているのと、ヘラの妙な世界観のおかげで結構な値段がします。おまえら工芸品使って釣りしてるんじゃねぇぞ、と言いたくなる世界。

じゃあ、どーすっかね、という話で DIY です。web やら youtube やらで古典的なヘラウキの作り方...茅つかったり羽根使ったりする奴...はあちこちで紹介されていますが、もーちっと一般的で安く気楽に作れんもんかなーといろいろやってみて、木粉粘土を使う方法にたどり着きました。とりあえず1つの手法として、何回かに分けて紹介してみたいと思います。

どんなウキが出来るのかというと...写真のようなウキが作れます。左から海用のチヌウキ、ドボンで使うカンザシタイプのウキ、通常のパイプトップ、ムクトップのヘラウキが4本と、上の方に転がっているのがタナゴなどで使う連動シモリ仕掛けのトップ用のウキです。

ご興味があるかたはお読みくださいませ。

また、質問、疑問等あればコメント機能で書き込んで頂けると答えられる範囲でご回答したいと思っています。